唐桑园窑址全称唐桑园砖瓦和青陶艺术建筑构件窑址,位于宫里镇桥北村桑园堡西50米处,地处风凰山(唐中宗定陵)西南1500米的缓坡地带,西临涧头沟,东南邻北周文帝成陵。2003年9月24日被列入陕西省第四批重点文物保护单位。窑址保护范围东至桑园村,北至涧头村,南至上高村,西至涧头沟畔。

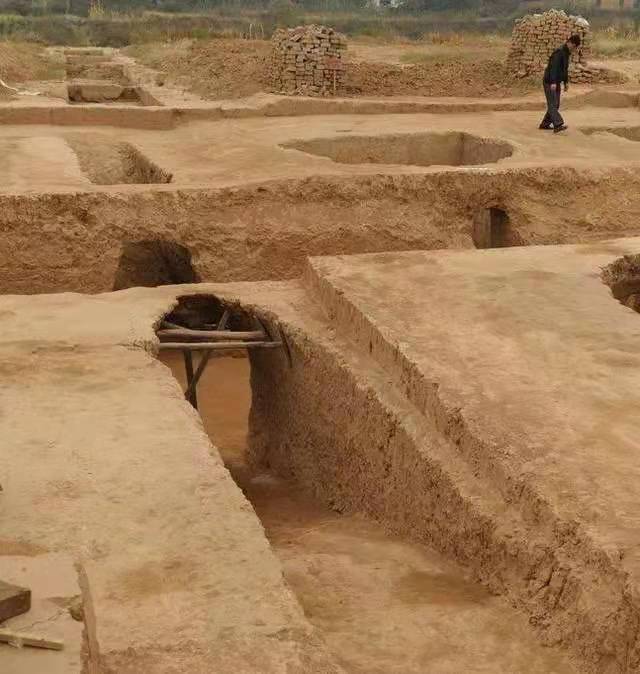

1982年村民取土时,意外发现这一窑群。1994年陕西省考古研究所对该遗址进行初探试掘发现,遗址东北处有古窑体两排20余座,大部分保存基本完好。窑残高2.1米,窑门高1.78米,宽65厘米。窑门内有火膛、落灰坑,正中窑床高70厘米,后为烟道。窑体均为生土削镟而成,无砖砌、夯筑之痕迹。窑膛与烟道用砖隔断,底部留六个小孔作为密膛与烟道的通道。发掘时,窑体内均由残板瓦、筒瓦填充,似为砖瓦烧制工区。西南处裸露古窑址2座、残损程度严重,形制与东北处相同,窑内发现有兽面砖、鸱吻(残鸣吻高70余厘米)等残屋脊构件,似为建筑艺术构件烧制区。遗址中轴线有一条南北走向的生产路及渠,在路侧的渠内发现残窑址十余处,长约上百米。遗址出土的遗物有筒瓦、布纹条砖、板瓦、莲瓣瓦当、兽面方砖及方砖范等。经省考古研究所等单位专家推断,该窑为唐代官窑。

2012年,陕西省考古研究院经过进一步详细的考古勘探,在周边0.9平方公里的区域内,共发现十三组共计495座唐代砖瓦窑遗址,大多呈两两相对式、通过长条形的**作通道连接。这也是迄今发现的规模最大、数量最多、保存最好的唐代砖瓦窑群。

2013年,经过对其中一组窑群进行集中发掘,出土了一批砖、瓦烧成品,以及生坯,陶制工具、陶片、瓷片及铜镞等。根据所生产的建材,据推测应专供定陵等唐代帝陵及陪葬墓使用。

2015年陕西省考古研究院对富平桑园窑址进行的又一次考古发掘中,专家新发现了两座巨大的窑炉,单从体积看是以往窑炉的2倍,窑室内部平整,显示了当时高超的筑窑技艺,发现时窑内还有大量没有烧制过的砖坯。在窑场的中心部位,专家还新发现了两组东西向分布的窑炉组,通过钻探得知,这一区域共分布窑炉48座,以烧瓦为主,这也与整个窑场职能分区相契合。在此之前,桑园窑址已发现窑炉495座,加上这次新发现的48座窑炉,目前发现的窑炉总量已超过500座。

富平桑园窑遗址是陕西省首次发现的大型唐代官办砖瓦窑址,专门为唐帝陵烧制建筑材料,该遗址对研究唐代窑制及建筑砖瓦和装饰陶构件有着重要的史料价值。

1.《富平县志》;

2.共青团富平县委员会微博——《探寻全国十大考古新发现之渭南富平桑园唐代砖瓦窑遗址》;

3.西安晚报——《富平桑园窑址考古又发现48座窑炉 唐代流行手印砖是“商标”还是工艺》。